古字好生動!拆解與「聽力」及「聲音」相關的古文字

(優活健康網新聞部/綜合整理)我們現在所使用的中文字,是由甲骨文演變而來,老祖宗觀察事物的形象,畫出其物,創造延伸出有意義的文字;但是對於聽得見卻無法看見的聲音,該如何呈現與表達呢?讓我們一起穿越時空,拆解古人們運用創意,創造關於「聽力」及「聲音」古文字的奇思妙想吧!

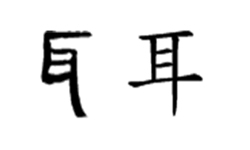

想要了解「聽」與「聲音」的古文字,要先從「耳」字的創造演變講起,從甲骨文、金文的「耳」皆可看見耳朵的輪廓;我們現在所使用的「耳」字,則是從秦小篆演變而來。

(圖:甲骨文的「耳」)

(圖:小篆的「耳」)(圖:楷書的「耳」)

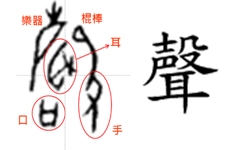

1)聲

(圖:甲骨文的「聲」)(圖:楷書的「聲」)

甲骨文的「聲」字,是由三個元素組成,透過「耳」聽到「手持棍棒敲擊樂器」(罄、磬)的聲音,以及「口」的符號代表樂器發出聲音。

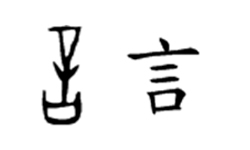

2)言

(圖:甲骨文的「言」)(圖:楷書的「言」)

鄭樵《通志》曾提到,「言」是從「二」和「舌」兩字組合而來;「二」在過去是古文「上」的意思,而《說文新證》則說明甲骨文在「舌」字上面加「一」,有舌頭向外的動作意涵;因此,「言」的古字,可解釋為自舌上所發出的聲音。

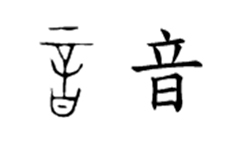

3)音

(圖:金文的「音」)(圖:楷書的「音」)

春秋戰國時代所使用的金文中,「音」字在《說文新證》解釋是「言」衍伸而來的文字,從「言」字的「口」中,加上一個分化的符號,因此在古文字中「音」和「言」可以互用,而「音」的使用強調美化的人聲。

4)聽

(圖:甲骨文的「聽」)

(圖:金文的「聽」)

(圖:小篆的「聽」)

「聽」字在甲骨文、金文的詮釋,皆是以「口」來表示聲音來源的會意字,耳大口小象徵聲音入耳,也就是聽聞的意思;而「聽」字在戰國時期的字形,演變為從耳、得(音同「得」)聲,這也影響到之後篆文、隸書、楷書的字型。「聽」篆文右邊的字,為「德」的初始文字,有得到、獲得、得於心的意思;因此「聽」字的原意為聽到聲音,理解於心後,而有所得。

從最簡單的「耳」字到筆畫最為繁複的「聽」,藉由認識古字,我們除了可以從一筆一畫間見到古人造字的邏輯與創意,還能推論古人在聽、語言及音樂等與「聲音」有關的文字流變越發重視,光從「聽」字的設計來看,古人對於此字的意會從單純「耳朵聽聲」進展到「心有所得」,實讓後人從中理解到,「聽」不應只是一個被動的動作,更是一個能開啟人與人之間溝通與交流,最重要的能力之一。

資料來源/

1.文字演變-聲:http://xiaoxue.iis.sinica.edu.tw/yanbian

2.文字演變–音、言:http://xiaoxue.iis.sinica.edu.tw/yanbian?kaiOrder=696 http://xiaoxue.iis.sinica.edu.tw/yanbian?kaiOrder=1497

3.文字演變–聽:http://xiaoxue.iis.sinica.edu.tw/yanbian?kaiOrder=5249